OfO倒了,分析的文章一大堆,有人說是資本的幻滅,有人說ofo沒有跟上智能化的浪潮,產品不行,有人說是內部管理的混亂和腐敗,但是馬化騰說,ofo失敗的根本原因是企業的治理結出現問題,作為一家創業公司,竟然有5個投資人擁有一票否決權,這意味著ofo做出的戰略決策,只要有一個投資人否決,那么戰略就無法執行。可想而知,戴維一個人被5個人牽扯,到底該往哪個方向走,是一件很難的事情。就是這樣的治理關系導致ofo錯失了很多寶貴的機會。

這個故事簡單的說明,在分析企業成敗的時候,我們往往看到的是表象,諸如資金鏈斷裂,管理層決策失誤等等,卻對深層次的原因,諸如治理和治理結構視而不見甚至不予追究。

事實上,決定企業成敗的可能不是管理,而是治理。恰如價格是掌控經濟市場的看不見的手,企業治理也是操縱企業運轉的無形大手,從一開始便決定了企業的命運和歸宿。

傳得那么神,公司治理究竟為何方神圣呢?

狹義上講,公司治理是指為實現資源配置的有效性,股東對公司的經營管理和績改進行監督、激勵、控制和協調的一整套制度安排。

廣義上講,公司治理包括所有利益相關者,比如雇員、債權人、供應商、外部監管市場、經理市場、資本市場、產品市場、機構投資者、社區等人員的權、責、利的一系列制度。

簡而言之就是一系列制度,這個制度囊括了和企業有關系的方方面面的人、以及對人的權利義務與利益。正是這個制度,決定了企業日常運作的基本樣式。

一直一來,很多企業家將公司管理和公司治理混為一談。別看一字之差,結果卻是失之毫厘謬以千里。公司管理和治理根本不是一回事。

公司治理是公司運作的一種制度構架,是引領公司發展方向的一種基本安排。而管理是在這種基本的構架和安排下,通過計劃、組織、控制、指揮、協調和評價等功能的具體實施來實現經營目標的。

舉個例子,某企業需要制造一批10000臺冰箱,管理就是處理這個生產過程中,如何去生產的問題,比如什么時間生產,多少人來生產,要加班生產嗎等內容。治理就是處理如何授權、激勵并能有效監督相關人做出更有利于企業生產的決策。

管理是公司具體運作的專營,治理是框架大觀的建設。

有了治理方才有了管理。

治理是基礎,管理是實現治理的手段。

在目的上,二者有著更顯著的區別。管理是為了高效生產經營,思考如何以小的成本,產生大的收益。更像是為公司負責。

但治理則復雜得多,友善得多。更像是為人負責。

一般而言,公司治理主要解決企業3個方面的問題。

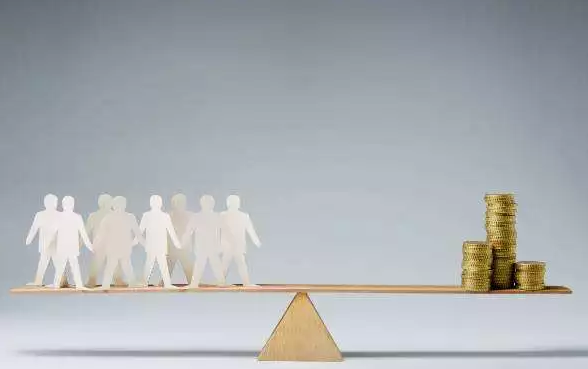

1、如何保證投資者(股東)的投資回報,即協調股東與企業的利益關系。

2、如何協調企業內各利益集團的關系。這包括對經理層與其他員工的激勵,以及對高層管理者的制約。既要處理好企業各層級間的利益關系,又要避免因高管決策失誤給企業造成的不利影響。

3、如何提高企業自身抗風險能力。合理的公司治理結構,能有效的緩解各利益關系的沖突,增強企業自身的抗風險能力。

顯而易見,治理是企業經營的基礎,滲透著企業的方方面面,也打造著企業面對風險的鋼筋鐵骨。企業治理,股權結構是關鍵。

有一勞永逸的股權結構嗎?

如果說治理是企業經營的基石和土壤,那么股權結構則是公司治理的基石和土壤。

股權結構首先決定了股東結構和股東大會,進而決定了整個內部監控機制的構成和運作。股權結構不同,股東行為也會隨之不同,對公司治理機制發揮作用的影響也不一樣,因而股權結構是否適度,將直接影響到公司治理的效率。

問題來了,有一勞永逸的股權結構嗎?

以當下商業三個典型的股權結構來分析。

1、一股獨大

這種多存在于創業公司。大股東持股67%以上,大股東擔任公司執行董事兼總經理,這種情況下,公司治理結構體現的是高度集權,這其實和個體戶的管理模式沒什么實質上的區別,決策對了是大股東一個人的功勞,決策失敗也是大股東一個人擔著。

一股獨大,優勢在于話語權,能夠高效快速做出決策,公司反映迅速,保證高速成長,弊端是大部分的風險大股東一個人承擔,并且重大決策缺乏商議的人員,這就對大股東提出了很高的要求。顯然在當下社會分工越來越明顯,專業化越來越高的時代大勢下,一股獨大,大股東的腦袋已經很難支撐一人當家的大計了。

而且,在這種模式下,大股東往往將企業視為自己的江山,具有強烈的領域意識,不愿分享控制權,阻礙其他股東的權利行使,進而導致沖突。股東之爭,無論勝敗,輸的只是企業。如果因此錯過發展機遇,葬送的就是大伙的命。

一股獨大是個危險的股權結構。建議,當企業有一定規模時就趕緊行動起來,建立與之相適應的法人治理結構。這才是一定規模企業,繼續大船遠航的保證。

2、平分天下

這是典型的平均思維。聽起來很正確,不患多寡而患不均。這大概是差的治理結構。這首先違背了多勞多得的基本市場規律,每個股東,各有貢獻,這種平均分配,不僅不能有效激發股東的積極性,更會造成股東矛盾,外部戰役還沒打響,內部戰役已經叢生。

其次是,造成不能有效決策的問題,當所有股東話語權相當,聽誰的就是個大問題,機遇來臨,友商已經反應過來,你還在關在辦公室,吵得面紅耳赤。真功夫的股權結構,已經成為教科書界別的反面教材。

當然這種股權結構也有好處。在民營公司創業之初,創業者相對年輕,資金資源都較少,個人能力也沒有實質性的表現,鑒于彼此間的親屬、同學、同事關系等綜合因素,大家不好意思將股權設計成較大差異結構,這在創業之初是完全可以理解的,可以充分刺激大小的積極性。否則股權比例差異過大,心理就容易失衡。

如果企業不得不實施平均股權,請記得在創業之初股東們先做出約定。比如,約定在每年的可分配利潤中拿出一定的比例,作為對未來新加入股東,或者公司經營者的獎勵基金,這樣公司發展過程中引進人才的股權,就可以用這些基金對公司進行增資,使公司股東和股權比例發生變化。

3、夫妻控股

別相信什么夫妻同心其利斷金,在股權世界,演繹更多的情節是夫妻本是同林鳥,大難臨頭各自飛。

前不久,當當李國慶宣布離開當當,直言,再也不要夫妻共同創業了。字字句句,血與淚的教訓。李國慶的感悟是:

當然夫妻控股,優勢并不少,在創業初期,夫妻控股結構的的確確是抵擋了來自資本和合伙人的各種算計,保證公司的安全和高效運作。但也造成了股東參與度的降低。在當當遇到大的決策,股東對李國慶夫妻經常只有一句話:你們回去吵完了,就行。

夫妻治理有風險,但家族企業已經流行千年。要做家族企業,就做好的家族企業。好的家族企業治理一定要建立非常清晰的家族治理結構,通過家族憲章或是家族議會等正式的組織和規則的形式,把它明確化、固定化,并且不斷強化。

哪有什么一勞永逸的股權結構,治理不是一桿子的活,都是在一路精進。股權結構需要不斷的規范治理。

規范治理的結構長什么樣?

規范的治理結構是法人治理,法人治理結構的四個組成部分,也就是常說的三會一層,三會是指股東會、董事會、監事會,然后加上經理層,它們的產生和組成,行使的職權,行事的規則等,在公司法中作了具體規定,按照公司本質屬性的要求形成的。規范的公司治理結構可以參照教科書級別的華為的企業治理結構。